Orte der Erinnerung

Erinnerung entreißt die Opfer dem Vergessen und gibt ihnen ein Gesicht. Eine Kultur der Erinnerung erkennt geschehenes Unrecht und die Verantwortung für die Zukunft an. Deshalb beinhaltet sie auch Aufklärung über die Täter und das Weltbild, das ihren Taten zugrunde liegt. Sie stellt die Frage nach Versäumnissen und fordert Konsequenzen, um eine Wiederholung der Taten zu verhindern.

Als das Ende des nationalsozialistischen Terrorregimes immer näher rückt, versuchen die Mörder, die Spuren ihrer Verbrechen zu beseitigen. Sie vernichten Akten, organisierten Todesmärsche und ermorden Zeuginnen und Zeugen. Nicht nur das Wissen um die Verbrechen, sondern auch die Erinnerung an die Opfer soll ausgelöscht werden. Mit den Opfern soll so umgegangen werden, als hätten sie niemals gelebt.

Skulptur „Jüdische Opfer des Faschismus“ auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Mitte

Erinnerung verhindert, dass die Opfer in der Anonymität verschwinden und nur noch als bloße Zahl wahrgenommen werden. Sie gibt den Opfern ein Gesicht, erkennt das geschehene Unrecht und die historische Verantwortung dafür an. Umgekehrt ist die Weigerung, die Leiden der Opfer und ihrer Angehörigen anzuerkennen oder wahrnehmen zu wollen, die Fortsetzung der Taten mit anderen Mitteln – Gewalt nach der Gewalt. Sie erklärt die Opfer zu Menschen, deren Leben und Tod nicht zählt und deren Angehörige, die auf Anerkennung des Unrechts und auf Konsequenzen beharren, zu Störenfrieden und Lügner*innen.

Erinnerung an geschehenes Unrecht und dessen Anerkennung ist ein politischer und moralischer Kompass und zugleich eine Leitplanke. Sie zeigt an, was geschehen ist und sich niemals wiederholen darf. Erst die Erinnerung an die Verbrechen macht den Wert unteilbarer Grund- und Menschenrechte für die einzelnen Menschen und eine demokratische Gesellschaft in vollem Umfang deutlich.

Erinnerung schließt Auseinandersetzung und Konflikte ein – mit den Tätern und ihren Taten, den Welt- und Feindbildern, die dahinterstanden, den geistigen Brandstifterinnen und Brandstiftern, den Mitläuferinnen und Mitläufern und denen, die weggeschaut haben. Sie erfordert Aufklärung über die Täter, deren Umfeld und Netzwerke, stellt die Frage nach Versäumnissen und fordert Konsequenzen, die eine Wiederholung der Taten verhindern. Eine demokratische Erinnerungskultur wird immer auch nach dem Grundsatz handeln, dass jedes Leben zählt, gleich viel wert ist und gleich viel Aufmerksamkeit verdient.

Dies zeigen beispielhaft die folgenden Orte der Erinnerung:

Stätten des Rassismus

Ende des 18. Jahrhunderts ließ der Kasseler Landgraf Friedrich II in Mulang nahe des heutigen Weltkulturerbes Bergpark Wilhelmshöhe ein exotisches Dorf errichten, das eigentlich als „Chinesendorf“ die chinesische Landwirtschaft vorstellen sollte. Statt Chinesinnen und Chinesen wurden allerdings Schwarze Menschen als „Ersatzchinesen“ dort ausgestellt. Nach dem Tod der ersten Bewohnerinnen und Bewohner sezierte der Anatom Samuel Thomas von Soemmering deren Leichen und verglich sie mit der Anatomie von Orang-Utans. (1) Soemmering glaubt im Sinne des aufkommenden biologistischen Rassismus, damit einen wissenschaftlichen Beleg für eine Hierarchie der Rassen geliefert zu haben.

Schwarze Menschen wurden in Mulang bis ins 20. Jahrhundert hinein ausgestellt. Mulang wurde damit zu einem Vorläufer der „Völkerschauen“, bei denen außereuropäische Völkergruppen in meist zooähnlichen Gehegen einem Millionenpublikum zur Schau gestellt wurden. Dabei wurden an die Stelle der authentischen Kultur Klischees und erniedrigende Darstellungen gesetzt und rassistische Vorstellungen geprägt, die noch über Generationen weiterwirkten. Die Letzte der Völkerschauen fand noch 1965 im Zirkus Knie in der Schweiz statt.

Willy Karambeu war Urgroßvater des französischen Fußball-Weltmeisters von 1998, Christian Karambeu. Er wurde 1931 mit weiteren hundert Bewohnerinnen und Bewohnern der französischen Kolonie Neukaledonien mit falschen Versprechungen nach Europa gelockt und im Tierpark Hagenbeck in Hamburg ausgestellt. Mit dem Plakat „Kanaken – die letzten Kannibalen der Südsee“ wurden die Besucherinnen und Besucher gelockt. Willy Karambeu schilderte seinem Urenkel, dass die angeblichen Kannibalen „wilde Schreie ausstoßen“ und „die Zähne fletschen“ mussten, um „den Besuchern Angst zu machen“.

Eine Aufarbeitung, Entschuldigung und Entschädigung stehen bis heute aus.

Die Initiative Kassel postkolonial setzt sich für eine Gedenkstätte in Mulang ein, die an das Schicksal der verschleppten Menschen aus Afrika erinnert und sich mit dem kolonialen Rassismus auseinandersetzt.

Zu ihrer Motivation schreibt die Initiative:

Wir versuchen explizit, die in Europa, der BRD und Kassel so wenig beachtete Wirkmächtigkeit kolonialer Ideologie und Herrschaft und ihrer Kontinuitäten zu erfassen. Spuren des Kolonialismus finden sich auch in Kassel allerorts, oftmals ohne dass sie als solche wahrgenommen werden. Sie prägen die Stadt, in der wir uns bewegen in vielfältiger Weise – und damit auch uns. (2)

Stätten des Kolonialismus (3)

Im Nordosten Hamburgs befindet sich die 1934 errichtete Lettow-Vorbeck Kaserne. Der Namensgeber Lettow-Vorbeck nahm 1900/01 und von 1904 bis 1906 an den Kolonialkriegen in China und Deutsch-Südwestafrika teil und war am Völkermord an den Herero beteiligt. Später war er Kommandeur der deutschen Truppen in Deutsch-Ostafrika. Die Benennung der Kaserne nach einem kolonialen „Kriegshelden“ sollte die Forderung der nationalsozialistischen Regierung nach der Beseitigung des „Versailler Schandvertrags“ untermauern und stellte eine bewusste Provokation der Siegermächte des Ersten Weltkriegs dar. Ergänzt wurde diese Provokation durch die Einweihung eines den deutschen Kolonialkrieg verherrlichenden Denkmals, die von Hitlers Propagandaminister Joseph Goebbels persönlich vorgenommen wurde. Trotz dieser Vorgeschichte behielt die Kaserne bis zu ihrer Schließung 2005 ihren Namen. Auch eine Reihe weiterer Kasernen waren nach Lettow-Vorbeck benannt.

Teil des Kasernengeländes war der Tansania Park. In dem abgeschlossenen Park befinden sich eine Reihe von Skulpturen, die den Kolonialismus verklären und hoch belasteten Militärs wie dem Befehlshaber der deutschen Truppen in Namibia, Lothar von Trotha, ein Denkmal setzen. 2003 wollte der „Kulturkreis Jensfeld“ die Skulpturen mit Steuergeldern restaurieren lassen und der Öffentlichkeit zugänglich machen. Gegen dieses Vorhaben gab es breite Proteste. Viele sahen in der unkommentierten Präsentation der Skulpturen eine Verbreitung kolonialer Mythen von Führer- und Gefolgschaft, die auch von den Nationalsozialisten propagiert wurden. 2014 beschloss der Hamburger Senat, den Park als eine Gedenk- und Lernstätte zu gestalten, die sich kritisch mit dem Kolonialismus beschäftigt. Umgesetzt ist dieser Beschluss bisher nicht.

Die Benennung von Straßen, Plätzen und öffentlichen Einrichtungen nach bestimmten Personen ist ein Zeichen der Akzeptanz, der Wertschätzung und der Zugehörigkeit. Sie prägt die Wahrnehmung der eigenen Geschichte und bildet in der Summe auch die Identität einer Gesellschaft ab. Lange Zeit war es üblich, die Verklärung der Kolonialgeschichte zu übernehmen und auch Militärs und Kolonialisten zu ehren, die an Kolonialverbrechen und dem Sklavenhandel beteiligt waren.

Dies hat sich vor allem durch zivilgesellschaftliche Initiativen verändert. In München etwa wurden die von Trotha-Straße in Hererostraße und die Carl-Peters-Straße in Ida-Pfeiffer-Straße umbenannt. In Bochum wurden 1998 die im Jahr 1920 nach Carl Peters, Adolf Lüderitz und Hermann Wissmann benannten Straßen umbenannt. In Berlin wird das Gröbenufer in May-Ayim-Ufer umbenannt. In Köln wird aus der Carl-Peters-Straße die Namibiastraße. Ähnliches geschieht in vielen Orten. Auch Kasernen werden nicht mehr nach Lettow-Vorbeck benannt. Allerdings werden viele Anträge auf Umbenennung auch abgelehnt. (4)

Stätten des weißen Terrors (5)

Nach der Niederschlagung der bayerischen Räterepublik nahmen Freikorps und Militärs brutale Rache. Besonders berüchtigt war das Gefängnis Stadelheim, das unter der Kontrolle des Badischen 14. Armeecorps stand. Der dort inhaftierte Schriftsteller Erich Mühsam schildert die Erschießungen von Frauen, die als Spartakistinnen gelten:

Dort haben die weißen Pelotons zu wiederholten Malen die ersten Schüsse auf die Geschlechtsteile der Frauen und Mädchen gezielt, in anderen Fällen die Exekution vollzogen, indem sie zuerst in die Beine, dann in den Unterleib schossen und sich an den Qualen der langsam verendenden Opfer weideten. (6)

Oft genügte eine Denunziation für Verhaftungen und Erschießungen. Opfer einer solchen Denunziation wurden am 6. Mai 1919 26 Mitglieder des katholischen Gesellenvereins St. Joseph in München. Sie wurden bei einem Treffen in ihrem Vereinslokal festgenommen, weil sie als „Spartakisten“ angezeigt wurden. Die Gesellen wurden von den angetrunkenen Soldaten in einen Keller gebracht und so schwer misshandelt, dass 21 von ihnen sterben. (7)

Der größte Teil der Täter konnte nicht festgestellt und belangt werden, da das entsprechende Dienstprotokoll „aus den Akten verschwunden“ war.

Erst nach dieser Tat bröckelte im katholischen Bürgertum die Zustimmung zu den Rachefeldzügen von Militär und Freikorps gegen die „Roten“, so dass diese allmählich ein Ende fanden.

Ähnliche Massaker und Racheakte gab es nach der Niederschlagung des Spartakus-Aufstands in Berlin und der Roten Ruhr Armee, dem erfolgreichen Generalstreik gegen den Kapp-Lüttwitz Putsch und an vielen weiteren Orten. Besonders durch die Recherchen von Emil Julius Gumbel sind Namen und Biografien einiger hundert Opfer bekannt. Allerdings bleiben viele Opfer auch namenlos und ohne Stätten der Erinnerung. Es gibt bisher keine zentrale Dokumentations- und Gedenkstätte, in der das Schicksal der Opfer, aber auch die Zerstörung der Republik dargestellt wird.

Dies ist schon deshalb wenig verständlich, als die Grundmuster des Angriffs auf die Weimarer Demokratie viele Parallelen zu der heutigen Bedrohung der Demokratie und der Menschenrechte aufweisen. So blieb auch der hundertste Jahrestag des Generalstreiks gegen den Kapp-Lüttwitz Putsch im März 2020 öffentlich weitgehend unbeachtet, obwohl aus der damaligen Bedrohung und Rettung der jungen Demokratie auch heute noch wichtige Lehren gezogen werden könnten. Ähnlich verhielt es sich mit den hundertsten Jahrestagen der Morde an Mathias Erzberger und Walther Rathenau sowie dem Mordanschlag auf Philipp Scheidemann.

Weitgehend verdrängt aus der kollektiven Erinnerung ist ein weiteres Datum: der Hitlerputsch am 9. November 1923. Der Putsch fand nicht zufällig an diesem Tag statt. Es war der fünfte Jahrestag der Novemberrevolution, deren Ergebnis – die Weimarer Republik – mit einem „Marsch auf Berlin“ ein blutiges Ende finden sollte. Viele schützende Hände über Hitler und die Rechtsbeugung durch das Münchner Landgericht haben es ermöglicht, dass dem 9. November 1923 der wiederum demonstrativ gewählte 9. November 1938 folgen konnte, an dem das Naziregime den in Deutschland lebenden Jüdinnen und Juden in der Reichspogromnacht den Krieg erklärte.

Mehr zum Generalstreik gegen den Kapp-Lüttwitz Putsch: siehe Generalstreik gegen den Kapp-Lüttwitz-Putsch

Zu den Morden an Mathias Erzberger und Walter Rathenau: siehe Verschwörung gegen die Republik

Zum Hitler-Putsch und der ihm folgenden Rechtsbeugung: siehe Der Aufstieg der NSDAP 1929–1933

Stätten des braunen Terrors – der Alltag

Am 7. März 1933 stürmen Nationalsozialisten das Kasseler Gewerkschaftshaus. Sie zertrümmern das Mobiliar, rauben Akten und Mitgliederverzeichnisse und verbrennen Fahnen. Angeführt wird die Aktion von Roland Freisler, dem späteren Präsidenten des Volksgerichtshofs in Berlin. Am 12. März 1933 wird das Gewerkschaftshaus erneut von Polizei und SA besetzt. Gewerkschafter wie Otto Gehrke und Seppel Kaschel werden von der SA in die berüchtigten „Bürgersäle“ verschleppt und dort schwer misshandelt.

Das Gewerkschaftshaus und die Bürgersäle sind zwei Stätten des braunen Terrors. Der Wegweiser „Orte der Erinnerung und Mahnung – Kassel 1933 bis 1945“ stellt weitere solcher Orte vor:

Im Polizeipräsidium verhörte und folterte die Gestapo tausende Verdächtige und Nazi-Gegnerinnen und -Gegner und bereitete die Deportationen in die Vernichtungslager vor. Das Haus der Arbeiterwassersportler diente ebenso wie die „Bürgersäle“ der SA und der SS als Folterstätte. In der Strafanstalt Wehlheiden wurden tausende Menschen aus rassistischen oder politischen Gründen festgehalten und teilweise mit dem Fallbeil getötet. In den Turnhallen in der Schillerstraße befand sich das Sammellager für die Deportationen, die dann vom Hauptbahnhof aus durchgeführt wurden. Die Synagoge in der Unteren Königsstraße wurde bei den Novemberpogromen 1938 zerstört. Im November 1938 wurden 238 Mitglieder der jüdischen Gemeinde verhaftet und in das Konzentrationslager Buchenwald verschleppt. Kurz vor Ende des Krieges wurden 79 Kriegsgefangene von einem Kommando der Gestapo auf dem Gelände des Bahnhofs Wilhelmhöhe ermordet. Die Kasseler Sintizze und Sinti und Romnja und Roma wurden in Niederzwehren interniert, nach Buchenwald überstellt und danach in die Vernichtungslager gebracht.

Solche Stätten des braunen Terrors befinden sich überall in Deutschland und in den besetzten Gebieten. Die Erinnerungsarbeit vieler Menschen und Initiativen hat dazu beigetragen, die dortigen Geschehnisse dem Verdrängen und Vergessen zu entreißen. Daraus ist ein differenziertes Bild des braunen Terrors, seiner Akteure und Nutznießer und zugleich der Opfer und des Widerstandes entstanden, das die historische Wahrheit freilegt und den beschönigenden Darstellungen widerspricht. Noch allerdings sind viele dieser Stätten des braunen Terrors nicht erforscht und vielen Opfern noch keine Namen und Biographien zugeordnet. Und vielen ist nicht bewusst, dass Erinnerung auch ein Schutz gegen die Wiederholung der Verbrechen und des Leides ist.

Stätten des braunen Terrors – die Konzentrationslager

1958 werden auf dem Gelände des ehemaligen Konzentrationslagers Flossenbürg die bereits verfallenden Häftlingsbaracken abgerissen. An ihrer Stelle entsteht eine am Hang gelegene Wohnsiedlung. Den Bewohner*innen bietet sich ein idyllischer Blick auf die hügelige Landschaft des Oberpfälzer Waldes. Ein anderes Bild bietet sich in rund hundert Metern Entfernung: dort fällt der Blick auf das „Tal des Todes“ und die Massengräber, die sich dort befinden.

Das ehemalige Konzentrationslager Flossenbürg

Inmitten der Massengräber befindet sich der heute mit Erde abgedeckte und mit Gras bewachsene Aschehügel, auf den die Asche der Ermordeten gekippt wurde. Ihre Leichen wurden im nur wenige Meter entfernten Krematorium verbrannt, das zusammen mit der Gaskammer hinter dem Hügel zu sehen ist. All dies geschah in Sichtweite der anderen Häftlinge.

Rund 30 000 Häftlinge haben das Konzentrationslager Flossenbürg und seine Außenlager nicht überlebt. Sie sind durch Entkräftung bei der Zwangsarbeit in den Steinbrüchen und in Rüstungsbetrieben gestorben, verhungert und erfroren oder durch die Wachmannschaften zur Abschreckung der anderen Häftlinge zu Tode geprügelt, erhängt, erschossen oder durch Gas erstickt worden. Vor der Befreiung durch die amerikanische Armee wurden noch rund 6000 Häftlinge zu Todesmärschen gezwungen.

Die Gemeinde Flossenbürg ließ die noch bestehenden Gebäude und Anlagen verfallen. Gedenken gab es fast ausschließlich auf Initiative ehemaliger Häftlinge, durch Verfolgtenorganisationen und Gewerkschaften. Die vorgesehene weitere Bebauung des KZ-Areals unterblieb nur, weil das Vorhaben öffentliche Aufmerksamkeit erregte und auf Unverständnis stieß.

Erst das wachsende öffentliche Interesse an den Stätten des braunen Terrors und das Drängen ehemaliger Häftlinge führte dazu, dass 1995 die Gedenkstätte des Konzentrationslagers Flossenbürg entstand und danach mehrfach erweitert wurde. Inzwischen ist das Außengelände neu gestaltet. Ausstellungen informieren über die Geschichte des Konzentrationslagers, über die Täter, das Leid und den Widerstandswillen der Opfer, über die Verankerung des Lagers in der Region, über die Nutznießer der Zwangsarbeit und die Kooperation zahlreicher Ämter mit der SS. (8)

Die Geschichte der Gedenkstätte Flossenbürg ähnelt der Entstehung der meisten Gedenkstätten in ehemaligen Konzentrations- und Arbeitslagern. In den ersten beiden Jahrzehnten der Bundesrepublik Deutschland dominiert die Schlussstrich-Mentalität. Die Stätten der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft stören dabei. Sie werden dem Verfall preisgegeben, anderweitig genutzt oder abgerissen und als Baumaterial verwendet. 1965 entsteht die Gedenkstätte Dachau auf Initiative ehemaliger Häftlinge. Vorher wurde vom Dachauer Landrat noch der Abbruch des Krematoriums gefordert. Die meisten Gedenkstätten werden erst viel später eingerichtet, als das Interesse an einer Aufarbeitung der NS-Verbrechen zugenommen hatte. Fast immer ging die Errichtung von KZ-Gedenkstätten auf zivilgesellschaftliche Initiativen und das Drängen ehemaliger Häftlinge zurück. Und fast immer stießen die entstehenden Gedenkstätten auf Einwände und Proteste.

Inzwischen gibt es in Deutschland eine Vielzahl von Gedenkstätten in ehemaligen Konzentrations- und Arbeitslagern. Diese Stätten machen vergangene Verbrechen und vergangenes Leid sichtbar, um zukünftige Verbrechen und zukünftiges Leid zu verhindern.

Stätten jüdischen Lebens und antijüdischer Gewalt

Mitte des 12. Jahrhunderts ließen sich die ersten Jüdinnen und Juden in Frankfurt am Main nieder. Eine jüdische Gemeinde entstand. Phasen der Duldung wechselten sich mit Zeiten der Diskriminierung und Verfolgung ab. 1241 kam es zum ersten Pogrom, das nur wenige der Frankfurter Jüdinnen und Juden überlebten. Vorausgegangen war dem Pogrom eine wachsende antijüdische Hetze. Sie wurden beschuldigt, Ritualmorde an christlichen Kindern zu begehen und deren Blut zu trinken. Ebenso wurde behauptet, dass die Mongolen, die nach Europa drängten und Furcht und Schrecken hervorriefen, Nachkömmlinge der verlorenen Stämme Israels seien. Das zweite Pogrom folgte 1349, als in Europa die Pest wütete und die Jüdinnen und Juden angeklagt wurden, die Brunnen vergiftet zu haben.

1462 entstand außerhalb der Frankfurter Stadtmauern das jüdische Ghetto. Es war bis zu dessen Zerstörung 1796 der einzige geduldete Wohnort für jüdische Menschen.

1864 schien mit der rechtlichen Gleichstellung von Jüdinnen und Juden eine Wende einzutreten. Es folgten Jahrzehnte der kulturellen Blüte und des wirtschaftlichen Aufstiegs der Stadt. Der jüdische Bevölkerungsteil war weitgehend integriert.

Ab 1900 nahm erneut der Antisemitismus zu, den später die NSDAP aufgriff und zuspitzte. Sie erklärte Frankfurt demagogisch zur „Stadt der Rothschilds“. 1933 lebten in Frankfurt über 26 000 jüdische Menschen. 1945 lebten nur noch 160 in der Stadt. 12 000 Jüdinnen und Juden wurden deportiert, rund 14 000 konnten emigrieren.

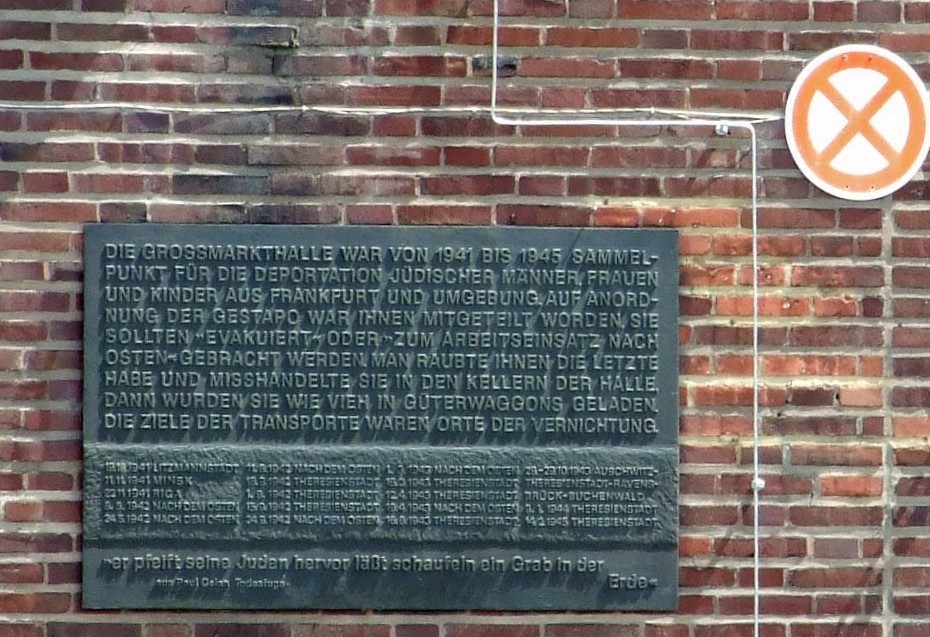

Gedenktafel an der Großmarkthalle in Frankfurt

Zu den wichtigsten Stätten der Verfolgung wurden die Großmarkthalle und der Güterbahnhof. In den Kellerräumen der Großmarkthalle wurden die zur Deportation vorgesehenen jüdischen Frauen, Männer und Kinder festgehalten. Während sie dort gedemütigt, misshandelt und ihrer letzten Habe beraubt wurden, ging über den Kellerräumen der Marktbetrieb weiter. Juden und Jüdinnen wurden schließlich an das Gleisfeld vor der Halle gezwungen und in Zügen der Deutschen Reichsbahn in Konzentrations- und Vernichtungslager gebracht. (9)

Ähnliche Stätten antisemitischer Hetze und Verbrechen gab es in allen Städten und vielen Dörfern: brennende Synagogen, geschändete Friedhöfe, verwüstete Geschäfte, „Judenhäuser“, „arisierte“ Geschäfte und Wohnhäuser, Sammelstellen und Bahngleise für die Deportationen.

Oft dauerte es Jahrzehnte, bis die Geschichte dieser Stätten erforscht und sie zu Orten der Erinnerung wurden. Viele solcher Stätten sind weiterhin nicht erforscht und unbeachtet. Dabei wäre Gedenken und Auseinandersetzung mit dem Antisemitismus und seinen Folgen gerade in einer Zeit erforderlich, in der Hetze und Gewalt gegen jüdische Menschen erneut zunehmen.

Erinnern heißt verändern

„Unsere Kinder dürfen nicht umsonst gestorben sein“ sagt Serpil Temiz Unvar, Mutter des in Hanau ermordeten Ferhat Unvar. Genau das ist der Sinn und Inhalt einer Kultur der Erinnerung. Die Gewalttat, der Tod des Opfers, die Zerstörung seiner Zukunft, das Leid der Angehörigen und Freund*innen ist nicht mehr rückgängig zu machen. Was neben der Trauer bleibt, ist die Hoffnung, dass die Gewalttat die Menschen aufrüttelt, dass der Mord aufgeklärt wird, dass die Motive und Hintergründe der Tat wahrgenommen werden und dass Konsequenzen gezogen werden, die weitere Morde verhindern.

Seit 1990 wurden allein in Hessen zwanzig Menschen zu Todesopfern rechter Gewalt. Andere wurden schwer verletzt oder traumatisiert. Die Todesopfer sind:

Blanka Zmigrod: die Holocaust-Überlebende wird am 23. Februar 1992 von dem Rechtsterroristen John Ausonius ermordet.

Muhammad Muadh Mohideen, Mohamed Mulaffar Mohideen und Zeenathul Nelofa Mohideen: Das Ehepaar und ihr 13 Monate altes Baby ersticken nach einem Brandanschlag auf ein Heim für Asylbewerber*innen in Lampertheim (1992).

Ali Bayram: der Familienvater wird vor den Augen seiner Tochter von einem als Neonazi bekannten Nachbarn erschossen, den die Musik aus der Wohnung der türkischen Migrant*innen stört (1994).

Piotr Kania: der 18-jährige Sohn polnischer Migrant*innen wird von einen Neonazi nach einem verbalen Streit erstochen (1994).

Doris Botts wird zufälliges Opfer eines Aufnahmerituals in Fulda. Mit dem Mord soll der Neonazi seine Zuverlässigkeit unter Beweis stellen (2001).

Charles Werabe wird in Limburg an der Lahn aus rassistischen Motiven zu Tode getreten (2014).

Halit Yozgat wird zum Opfer der NSU-Mordserie (2006).

Walter Lübcke, der Kasseler Regierungspräsident, wird von dem Neonazi Stephan Ernst erschossen (2019).

Am 19. Februar 2020 werden in Hanau 10 Menschen aus rassistischen Motiven getötet: Ferhat Unvar, Mercedes Kierpacz, Sedat Gürbüz, Gökhan Gültekin, Hamza Kurtović, Kaloyan Velkov, Vili Viorel Păun, Said Nesar Hashemi, Fatih Saraçoğlu.

Besonders die frühen Opfer aus Hessen bleiben einer breiteren Öffentlichkeit unbekannt. Dieses Schicksal teilen sie mit der Mehrzahl der 228 Todesopfer rechter Gewalt seit 1990 in Deutschland. Der rassistische und sozialdarwinistische Hintergrund der Gewalttaten wird vielfach geleugnet. Sie rufen keinen Aufschrei hervor und bewirken keine Veränderungen. Ohne die Recherche- und Erinnerungsarbeit zivilgesellschaftlicher Initiativen und Organisationen wären viele der Opfer heute vollständig vergessen – so als wäre ihr gewaltsamer Tod ohne Bedeutung.

Während der NSU-Mordserie wird zunächst im Umfeld der Opfer ermittelt. Die Angehörigen müssen bald erkennen, dass ihre Hinweise auf rechte Täter, die sich aus ihren Diskriminierungs- und Gewalterfahrungen ergeben, nicht ernst genommen werden. Im Gegenteil machen sich weite Teile der Öffentlichkeit und die Ermittler die Vorurteile zu eigen, auf der die Diskriminierung beruht („Dönermorde“). Die versprochene Aufklärung findet nicht statt. Stattdessen vernichten Verfassungsschutzämter Akten, ohne dass dies zu nachhaltigen Konsequenzen führt.

Ähnliches erleben die Angehörigen der Opfer der Morde von Hanau. „Wie viele Menschen müssen noch sterben, bis wir nicht mehr behandelt werden, als wären wir die Gefahr?“ fragt Serpil Temiz Unvar, die Mutter des ermordeten Ferhat Unvar. Viele Angehörige und Freund*innen der Opfer ziehen daraus den Schluss, dass sie nicht auf die Aufklärung durch Sicherheitsbehörden und Maßnahmen der Politik vertrauen können, sondern selbst aktiv werden und dabei ihre eigenen Erfahrungen und ihre Perspektive einbringen müssen.

„Warum tut man immer nur so, als habe der NSU nur aus drei Leuten bestanden? Warum tut Deutschland so, als habe es kein Problem mit Rassismus?“

Semiya Şimşek, Tochter des in Nürnberg ermordeten Enver Şimşek, zum 10. Jahrestag der Enttarnung des NSU

Gedenken an die Opfer am Hanauer Heumarkt 2020 nach dem Attentat

Orte der Erinnerung

Nach Halit Yozgat ist ein Platz in Kassel benannt. Der Wunsch der Familie, die Holländische Straße nach ihm umzubenennen, wurde nicht erfüllt.

Der Stadtrat von Fulda lehnte 2021 den Antrag ab, eine Straße nach Doris Botts zu benennen.

In Hanau wünschen die Angehörigen, dass das geplante Mahnmal am Marktplatz und damit an zentraler Stelle errichtet wird. Die Entscheidung über den Standort ist noch offen.

Sinn einer Kultur der Erinnerung ist es, aus der Geschichte zu lernen, um zukünftige Verbrechen zu verhindern. Die Geschichte rechter Gewalt von 1900 bis heute zeigt eine Kontinuität, der die These vom verwirrten und radikalisierten Einzeltäter in keiner Weise gerecht wird.

Die gemeinsame, mehr als ein Jahrhundert überdauernde Grundlage rechten Denkens und rechter Gewalt ist die Vorstellung vom ungleichen Wert der Menschen, nach der es höher- und minderwertige Menschen und Völker mit unterschiedlicher Existenzberechtigung gibt. Die Vorstellung vom ungleichen Wert der Menschen wird durch die sozialdarwinistische These eines allgegenwärtigen und unausweichlichen Kampfes ums Überleben, bei dem der Stärkere überlebt und der Schwächere untergeht, weiter radikalisiert.

Beide Thesen münden in die Vorstellung rechter Gewalttäter, sich in einer existentiellen Bedrohungslage zu befinden und in Notwehr zu handeln. Zugleich enthemmen sie, indem sie die Welt in Freund und Feind aufteilen und die Feinde zu „Parasiten“, „Zecken“ und „Ballastexistenzen“ erklären. In der völkischen und biologistischen Sicht der Täter werden Morde und Gewalttaten zu einem Akt der „Reinigung“ von gegnerischen und minderwertigen Existenzen.

Die Kontinuität dieser menschenverachtenden Ideologie erklärt auch, warum die Opfer rechter Gewalt über ein Jahrhundert lang weitgehend gleich geblieben sind und sowohl die Weimarer Republik als auch den Nationalsozialismus überdauert haben. Zu den Opfern gehören politische Gegner*innen, Jüd*innen, obdachlose, behinderte und homosexuelle Menschen, Sinti*zze und Rom*nja und weitere Gruppen, die aus rassistischen Gründen angefeindet werden.

Rechte Gewalttäter*innen können sich dabei auf Vorurteilsstrukturen und Feindbilder stützen, die weit in die Mitte der Gesellschaft und damit auch in staatliche Institutionen hineinreichen. Dies zeigt sich auch in der Selbstwahrnehmung rechter Gewalttäter*innen, sie würden den „Volkswillen“ ausführen. Umgekehrt liegt der Schlüssel zur Bekämpfung rechter Gewalt darin, ihre Nabelschnur in die Mitte der Gesellschaft und staatliche Einrichtungen zu durchtrennen.

Quellen, Hinweise und weitere Informationen

(1) Von Soemmering, Über die körperliche Verschiedenheit des Mohren vom Europäer, Mainz 1784, S. 32

(2) Mehr über: http://kassel-postkolonial.de/projekt/

(3) Eine Serie mit Berichten über den Umgang mit Orten des Kolonialismus findet sich bei: https://www.deutschlandfunkkultur.de/serie-zum-streit-um-denkmaeler-orte-des-kolonialismus-in.1013.de.html?dram:article_id=481708

Mehr: https://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/der-umgang-mit-gedenkstaetten-in-deutschland/

(4) Eine ausführliche Liste zur Umbenennung von Straßen. Plätzen und öffentlichen Einrichtungen findet sich bei: http://freedom-roads.de/frrd/umbenenn.htm

Kurzinformation zu den genannten Personen:

Carl Peters war Gründer der Deutschen Gesellschaft für Kolonisation und Publizist mit ausgeprägt rassistischen Einstellungen. Er gilt als Begründer der Kolonie Deutsch-Ostafrika.

Adolf Lüderitz gehörte zu den großen Profiteuren des deutschen Kolonialismus. Er eignete sich insbesondere weitläufige Ländereien („Lüderitzland“) und Abbaurechte bei Bodenschätzen an.

Hermann von Wissmann war Befehlshaber der deutschen Kolonialtruppen in Ostafrika, die 1899 die ersten Aufstände niederschlug. Die „Wissmann-Truppe“ plünderte als Strafmaßnahme eroberte Ortschaften und brannte Felder nieder. Unter den Befürwortern der Kolonialpolitik galt Wissmann als Held.

Lothar von Trotha war Befehlshaber der deutschen Truppen in Deutsch-Südwestafrika. Er war hauptverantwortlich für den Völkermord an den Herero und Nama.

Das Gröbenufer ist benannt nach Otto Friedrich von der Groeben, dem Erbauer des brandenburgisch-preußischen Sklavenforts an der Küste von Guinea.

May Ayim ist Dichterin und Aktivistin der antirassistischen Bewegung in Deutschland.

Ida Pfeiffer war eine Autorin, die 1842 entgegen dem damaligen Frauenbild eigenständig eine Weltreise unternahm und dabei Borneo durchquerte.

(5) Der Begriff des „Weißen Terrors“ stammt vermutlich aus der französischen Revolution, in der die Truppen des Bourbonenkönigs mit der weißen Flagge des Herrscherhauses die Revolution blutig beendeten. Seit der russischen Revolution 1917 wird der „weiße Terror“ dem „roten Terror“ gegenübergestellt. Allgemein wird der Begriff für Massaker nach der militärischen Niederschlagung oder bei der Bekämpfung sozialrevolutionärer oder sozialreformerischer Erhebungen verwendet. Siehe auch Thema 2.3

(6) Erich Mühsam, zit. nach: https://www.br.de/themen/bayern/inhalt/geschichte/bayern-revolution-1919-weisser-terror100.html

(7) Mehr: https://www.kolpingwerk-dv-muenchen.de/aktuelles/detail&newsid=1538

(8) Mehr zum Konzentrationslager Flossenbürg: https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/de/geschichte/flossenbuerg

(9) Einen Überblick gibt: http://www.juedisches-frankfurt.de/

Fotonachweise:

Skulptur „Jüdische Opfer des Faschismus“ auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Mitte: No machine-readable author provided. Achim Raschka assumed (based on copyright claims), Juedischer Friedhof Berlin-mitte, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=461139

Das ehemalige Konzentrationslager Flossenbürg: Bs.1416, KZ-Flossenbürg-Aschehaufen1-Denkmal, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=41584830

Gedenktafel an der Großmarkthalle in Frankfurt: Dontworry, Grossmarkthalle-ffm-gedenktafek-001, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6814001

Gedenken an die Opfer am Hanauer Heumarkt 2020 nach dem Attentat: Lumpeseggl, Hanau Heumarkt 2020 Gedenken am Tatort, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88826832